2015年の道路交通法改正以降自転車でのイヤホン使用、とりわけ自転車でのイヤホン使用は違法なのか?という議論がいろいろな場で起きています。

「自転車でイヤホンを付けるのは違法なのか?」

「片耳だけイヤホンを付けるならOKなのか?」

いろいろな情報であふれていて本当は何が正しいか悩んでいませんか。

結論から言うと、違法となる判断基準は片耳イヤホンも両耳イヤホンと同じ。

本記事では都道府県の条例を基に自転車での片耳イヤホンが違法となる基準について書いていきます。

- 本記事を書く理由

片耳でも両耳でも自転車のイヤホン使用はとても危険なので止めて欲しいという思いでこの記事を書きました。

過去には自転車のイヤホン使用での悲惨な事故もたくさん起きています。

法律や条例で禁止されていないからイヤホンを使ってもOKということではなく、自転車でのイヤホン使用の危険性を考えるきっかけになるとうれしいです。

タップできる目次

国の道路交通法では自転車でのイヤホン使用に関する記載は無い

国が定める道路交通法では自転車でのイヤホン使用についてハッキリとは禁止されていません。(※2019年2月現在)

国の道路交通法では「イヤホン」「ヘッドフォン」という言葉は使われておらず、”他人に危害をおよぼすような方法で運転してはならない”と定められられています。

※以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

「じゃあ自転車でイヤホンを使っても違反にならないの?」

いいえ、決してそういう訳ではありません。

以下の記事で紹介している通り、近年では全国の都道府県で自転車でのイヤホン使用に関する規則が定められています。

片耳イヤホンをはっきり記載しルール化している都道府県とは

自転車でのイヤホン使用について規則で制限している都道府県の中で、”片耳イヤホン”という言葉をハッキリと使っている都道府県があります。

2019年時点では片耳イヤホンという言葉を使っている都道府県はそれほど多くはありません。

そんな中で片耳イヤホンという言葉を明記している都道府県は自転車でのイヤホンについての危機意識が高いと言えるでしょう。

それでは自転車での片耳イヤホンが明記されている都道府県を紹介します。

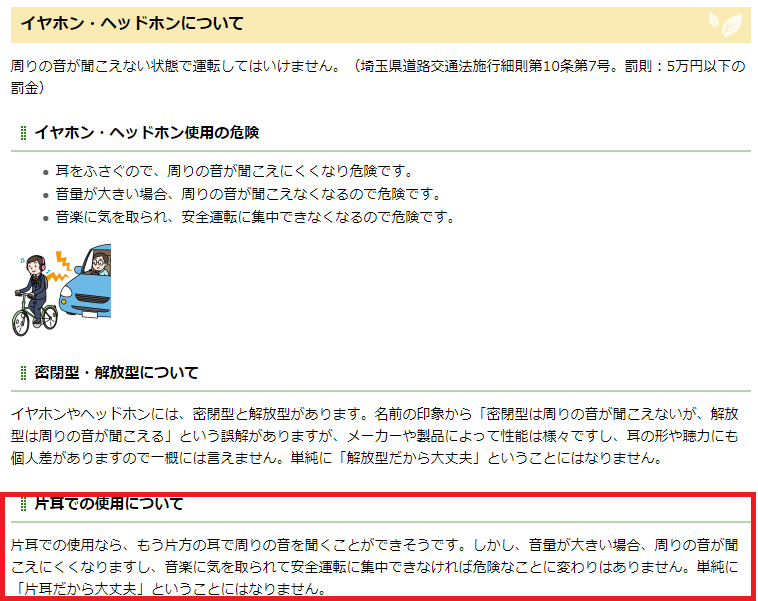

自転車での片耳イヤホンが明記されている都道府県:埼玉県

埼玉県では埼玉県道路交通法施行細則で自転車運転時のイヤホン・ヘッドフォン使用により安全運転に必要な音が聞こえない状態での運転が禁止されています。

その埼玉県道路交通法施行細則のなかで「片耳イヤホンだから大丈夫」とはならないことが書かれています。

出典:埼玉県道路交通法施行細則(自転車関係)について

埼玉県道路交通法施行細則

片耳イヤホンが明記されている都道府県:岡山県

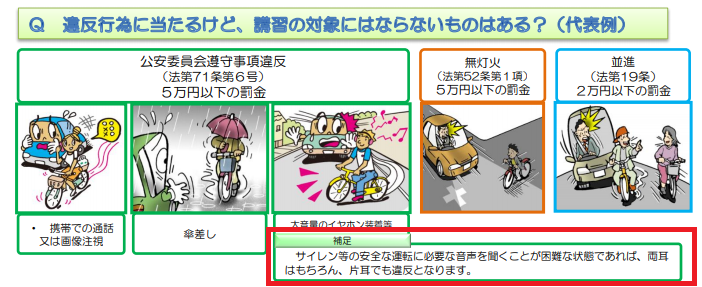

岡山県警察のサイトQ&Aで、自転車での大音量のイヤホン使用が公安委員会遵守事項違反であることが書かれています。

Q&Aの回答で片耳イヤホンでも両耳と同じように違反であることが書かれています。

出典:岡山県警察「自転車Q&A①」

http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/433059_2873261_misc.pdf

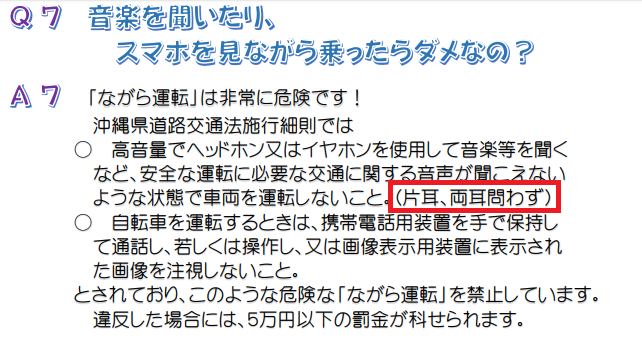

片耳イヤホンが明記されている都道府県:沖縄県

沖縄県警のQ&Aサイトに、道路交通法施行細則で自転車でのイヤホン使用により安全運転に必要な音が聞こえない状態での運転が禁止されていると書かれています。

Q&Aの回答で”片耳・両耳問わず”にNGということが書かれています。

出典:沖縄県警察「自転車利用Q&A」

http://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2015062200044/files/jitensya_q_and_a.pdf

他の都道府県でも片耳イヤホンは両耳イヤホンと同じ基準で判断される可能性が高い

片耳イヤホンをハッキリと明記していない都道府県でも、自転車でのイヤホン使用により安全に運転できる状態ではないと判断されれば片耳イヤホンでも違法になる可能性が高いと言えます。

まず、ほとんどの都道府県では自転車でのイヤホン使用により安全運転に必要な音が聞こえない状態での運転を条例で禁止しています。

「イヤホン」「ヘッドフォン」という言葉を使ってハッキリと明記している都道府県もあればそうではない都道府県もあり表現は様々です。

ただしどの都道府県でも、

そして片耳イヤホンを明記している都道府県では、「片耳イヤホンであっても大音量や音楽に集中しているため安全な運転に必要な交通に関する音や声を聞けない状態である」と判断しています。

イヤホンでの自転車事故がこれだけ問題になっている現状を考えると、他の都道府県でも ”片耳イヤホン=安全な運転に必要な交通に関する音や声が聞けない” と判断されてもおかしくありません。

この章でのポイントを整理します。

- どの都道府県でも”安全に必要な音が聴こえない状態で運転しないこと”が定められている

- 片耳イヤホンを明記している都道府県では、片耳イヤホンでも大音量だと”安全に必要な音が聴こえない状態”と判断している

- その他の都道府県でも片耳イヤホンでも大音量だと”安全に必要な音が聴こえない状態”と判断される可能性が高い

片耳イヤホンが違法でなければ問題ないのか

ここまで片耳イヤホンでも大音量では違法である可能性が高いことを書きましたが、そもそも法律上どう判断されるかに関わらず自転車でのイヤホン使用はやめるべきです。

なぜなら交通に関する法律や条例が定められている理由は危険な運転をさせず事故を起こさないため。

そもそも片耳でも両耳でもイヤホンを使いながら自転車を運転することは間違いなく危険な運転。

「片耳は空いているからいいんじゃない?」

と考える人もいるでしょう。

でも片耳はふさがっていますよね?片耳がふさがっていたらそちら側の音は聞こえにくくなりますよね?

「法律ではっきり違反と書いてないからいいんじゃない?」

と考える人もいるでしょう。

確かに法律違反にはならないかもしれません。でも法律で禁止されていなければやってもいいのでしょうか。

みんなが不幸にならないための法律

日本では事故を起こさないようにいろいろな法律が定められています。

「事故を起こさないこと」は更に言うとみんなの命を守り不幸にならないこと。

”みんなの命”というのは運転者自身は当然、周りの歩行者も含まれます。

自分がいくら気を付けていても他人から突っ込んでくる、いわゆるもらい事故は防ぎようがありません。

また”不幸にならない”というのも運転者自身だけではなく家族友人、周りの歩行者の家族など事故に関わる全ての人が含まれます。

事故を起こしてしまうと自分だけではなく家族や周囲の人にも大変な影響があります。

死亡事故での賠償、入院したら身の回りの世話や入院費の準備、仕事の解雇、ご近所付き合い、など挙げていけばキリがありません。

以下の本では、実際に自転車事故を起こした場合にやるべきことが分かりやすく書かれています。

いざという時家族を守るために一家に一冊あると良い本です。

この記事を読んでいただいている方の中にも、家庭を持っている方も多いと思います。大黒柱として家族を支えている方もいらっしゃると思います。

そんなあなたが事故を起こしてしまうと大切な家族も不幸になってしまいます。

過去には悲惨な自転車事故も数多く起きています。

「何のための誰のための法律なのか」考え片耳でも両耳でもイヤホンを使いながら自転車に乗るのはやめるべきです。

全国の都道府県では自転車保険の加入義務化が進められていて、加入義務化となった一部の都道府県では保険も案内しています。

自転車保険とはどんなものか?選ぶ際の注意点と都道府県でも案内されているおすすめ保険を、ユーザが必要な保険ごとに紹介しています。

片耳イヤホンの危険性を実証した研究がある

まとめ:自転車でのイヤホン使用は片耳でも両耳でも同じ基準

本記事では片耳イヤホンでも周囲の音が聞こえない状態で自転車に乗るのは違法になる理由を書いていきました。

ただし違法かどうかに関わらずイヤホンを付けて自転車に乗ることは危険な運転であることは間違いありません。

危険な運転は事故の確率が高まります。事故を起こすと周りの人も不幸にしてしまいます。

この記事を読んで自転車でイヤホンを使う人が一人でも減ることを願っています。

それでは。

また自転車でのイヤホン使用について調べた情報は以下の記事にまとめましたので併せてご覧ください。

fa-hand-o-right自転車のイヤホン使用は法律違反なのか!?情報をまとめてみる。