「どんな準備がいるの?何から始めればいい?」

どうもこんばんわ。先日、ブログに取り組んで初めての確定申告を済ませてきたネロです。

こつこつブログに取り組んできた甲斐もあり、おかげさまで本ブログでもささやかながら収益が上がるようになりました。

でも収益が上がり始めるにつれて「確定申告ってどうやってやればいい?」とだんだん心配に。

20万円以上の所得が発生したら確定申告が必要なのは何となく知っていましたが、サラリーマン経験しかない僕には確定申告や税金の知識は皆無。

ぼくが調べた「副業ブログのサラリーマンが知りたい最低限の知識」をこちらの記事で紹介しています。

本記事ではブログ副業をしているサラリーマンのぼくが、初めての確定申告で行ったことを全て解説します。

ぼくがド素人目線で書いた本記事は、副業サラリーマンで何をすればいいか全く分からない方の道しるべになるはず。

それではご覧ください。

タップできる目次

副業サラリーマンが申告の準備段階でやること

ぼくが行った確定申告の前提条件はこちら。

- 雑所得の白色申告

- パソコンを使った電子申告

言葉の意味が分からない方は一度こちらの記事をご覧ください。

上記記事でも書いたように確定申告期間は2月~3月。

でも、

「じゃあ、作業開始は2月でいいのか!」

と楽観的になってはいけません。

確定申告、とりわけ電子申告には色々と事前準備が必要です。

ギリギリで焦らずに済むよう、なるべく早めに準備に取り掛かりましょう。

1年間のもうけ確定させるために帳簿を付ける

確定申告は税金を納めるために1年間のもうけを確定させる作業。

そのため、いつ、どこから、いくらお金が入ってきてお金が出ていったかを記録しておき1年間の所得を集計しなくてはいけません。

所得は収入(入ったお金)ー 経費(出ていったお金)から求めます。

ただし経費によっては家事案分や減価償却といった確定申告独特の考え方があり、ただ合計すれば良いわけでは無いのが厄介なところ。

日々の帳簿を付ける『会計ソフトで楽をしよう』

雑所得の申告では帳簿の提出は不要なのできっちり帳簿付ける義務はありません。

しかし収支の管理は事業規模に関わらずビジネスの基本。

確定申告のためにではなく、事業の管理として収支を把握できるようにしておくことをおススメします。

ただし経理の素人が自力で帳簿を付けるのはハードルが高すぎるため会計ソフトの力を借りましょう。

ぼくも実際に会計ソフトを使っていますが日々の帳簿付けがとても楽です。

その上電子申告まで行ってくれるので一気に申告が完了できます。

自前のExcelを前に「どうやって集計しよう。」と悩んでいる時間は正直勿体ないと思いませんか。

会計ソフトを使えば日々の帳簿付けや確定申告の時間が大きく短縮できます。

収入の記帳はその収入が発生した日で登録します。

アフィリエイトの場合成果が確定して振り込まれるまでに1~2ヵ月掛かるため、振込日ではなく成果確定日を取引日として記帳しましょう。

成果確定日分の記帳は「売掛金 / 売上高」の勘定科目で記帳します。

通帳に報酬が振り込まれたら「預金 / 売掛金」の勘定科目で記帳してください。

決算書上は成果確定日での記帳分が収入として計上されます。

おすすめ会計ソフト「freee」

ぼくも使っているおススメ会計ソフト「freee」。

使いやすいと評判のソフトで、実際に使ってみるとその理由を実感できました。

- スタイリッシュなUIデザインが秀逸

- 仕訳の登録が簡単。簿記を知らなくてもいい

- 〇×で答えていく流れで申告できる

- 充実したヘルプ。画面ベースのマニュアルではなくやりたいことベースの説明。

- 申告書作成から電子申告まで一括でできる

- 口座と連携し帳簿データを自動取り込み

- スマホからも申告可能

ざっと使いやすい点を挙げてもこれだけあります。

また,製品マニュアルによくある画面項目の説明ではなく「何をしたいか」に着眼したヘルプ内容になっているため、困ったときにピンポイントで回答を探せます。

何よりサラリーマン副業の申告で必要な雑所得の申告にもfreeeなら対応しています。

事業所得の申告だけにしか対応していない会計ソフトも多い中、雑所得の申告に対応できるfreeeは副業サラリーマンには強い味方。

レシートや領収書は保管しておく

注文確定メール、Web明細、お店のレシートなど帳簿付けの基となった資料は保管しておいてください。

確定申告自体には不要で、申告書に添付する必要はありません。

ただ税務署から調査が入るなどいざという時のために、どういう根拠で経費にしたのか説明できるよう保管しておきましょう。

確定申告の知識を付ける『本で学ぼう』

副業とはいえ自分で事業を行う以上、確定申告を進めるために最低限の知識は身に着けておきたいところ。

ネットでも色んな情報を得られますが、加えて1冊本を持つことをおススメします。

ぼくも今回購入して熟読した本はこちら。

元国税官の筆者が確定申告の本質を丁寧に説明してくれています。

本の内容で一例を挙げてみましょう。

- 青色申告と白色申告はどちらがお得?

- どこまで経費にできる?

- 節税するためには何をすべき?

初回の確定申告だけではなく、副業を続けていく上でずっと使える1冊と言えます。

特に確定申告に慣れてきたころに節税のお勉強に最適です。

マイナンバーカードを入手する

電子申告にはマイナンバーカードが必要ですので用意しておいてください。

マイナンバーカード以外にもIDとパスワードで申告することもできますが、いずれマイナンバーカード方式に統一される予定です。

それならば初めからマイナンバーカードを使いましょう。

マイナンバーカードの発行は時間が掛かるため真っ先に取り掛かってください。

自治体によりますが申請から発行まで数週間~1ヶ月程度掛かります。

また扶養家族がいる場合はその分のマイナンバーも必要なので注意してください。

カードリーダも忘れずに

マイナンバーカードを読み取るためにカードリーダが必要。

今はネットで簡単に購入できるため安心してください。

今回ぼくが使ったカードリーダはこちら。

他のカードリーダに比べて少し価格は高めですが、いざ申告時に使えなかったら意味がありません。

これからずっと使っていくものなので確実に動作するものを選びましょう。

本業の源泉徴収票を入手する

サラリーマン副業の確定申告は本業+副業の所得を合わせて申告します。

本業の所得を把握するために、会社から発行される源泉徴収票を準備しておいてください。

申告時期にやること

年が明けて2月になるといよいよ確定申告のシーズンに突入。

1年間の所得を確定させ申告する作業に入っていきましょう。

とはいえ基本的に会計ソフトの指示に従っていけばOKです。

年間収支の総仕上げをする決算処理

確定申告前には日々の帳簿付けとは別に申告前の特別な作業「決算処理」を行います。

サラリーマン副業で申告する場合関係するのは「家事案分」と「減価償却」の2つ。

例えばブログ作業に使っているインターネット代などは、プライベートで利用する分も含まれているはず。

その場合は会計ソフに事業で利用している割合を設定することで、申告書には自動的に事業割合分だけが計上されます。

またブログ執筆に使うパソコンなどは10万円を超える場合は一気に経費に計上することはできません。

機器ごとに決められた年数に分けて経費に計上する必要があります。

例えばパソコンは5年に分けて経費に計上する決まり。

こちらも会計ソフトに固定資産として金額や年数、事業に使っている割合を設定すれば、申告書には自動的にその年分の経費を記載してくれます。

減価償却の計算もまあまあ複雑なので、会計ソフトが自動的に計算してくれるのはとても助かりました。

確定申告書類の作成

決算処理まで完了したら確定申告書類の作成に入りましょう。

申告書類をきちんと見たこともなかった僕は何を書けばいいのか全く分かりませんでした。

でも会計ソフトfreeeなら〇×形式の問いに従って値を入力するだけで確定申告書類の作成が完了します。

この確定申告書類作成の中で源泉徴収票を使いますので準備しておいてください。

また記事前半で書いたようにサラリーマン副業の所得は「雑所得」で申告しましょう。

会計freeeでは雑所得も対応できますがちょっと注意が必要です。

収入を売上高で記帳すると事業所得に計上される

日々の収入を記帳する際には勘定科目を「売上高」で記帳するのが通例。

ただしその状態で決算書類を作成すると、記帳した収入分は事業所得として計上されてしまいます。

でも雑所得の場合に金額を書くのは上記㋗の欄。

freeeでは申告書作成時に雑所得の合計額を手動で入力する項目があります。

ただしこのままだと雑所得で入力した金額分は雑所得欄に、売上高で計上した金額分が事業所得欄に記載され2重で収入が表示されてしまい税金を多く支払うことに。

回避するには売上高と経費の記帳を全て削除し(つまり全取引を削除する)、申告書作成時の雑所得欄にまとめた金額を入力します。

ただ日々の記帳が出来ない上に家事案分や減価償却の計算も自力で行う必要があり、せっかくの会計ソフトのメリットが9割方失われるため別の方法を考えることにしました。

ただ今後事業を拡大する上で収支の管理は必須になると考え、この機に帳簿付けを始めたかったんです。

そのため日々の記帳は捨てられませんでした。

記帳用と申告用でfreeeの事業所を分ける

事業所とは会計freeeで記帳、申告を行える単位のこと。

freeeでは1アカウント内で複数の事業所を設定でき、それぞれで収支の管理が行えます。

事業所ごとに金額が掛かるため通常は1事業所で十分でしょう。

日々の記帳を付けつつ雑所得で申告するための苦肉の策が、常時契約の事業所で日々の会計管理を行い、申告時期の1カ月だけ追加の事業所を契約しそちらで雑所得申告する方法。

申告用事業所には1つも記帳していないため事業所得で計上されることもありません。

会計管理用の事業所で計算した最終的な収入と所得を、申告用事業所で申告書作成時に雑所得と雑所得経費として記入しました。

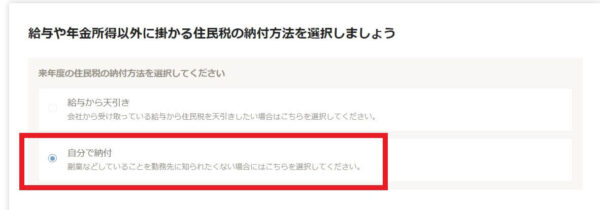

住民税は”自分で納付”を忘れずに

住民税の徴収方法は”特別徴収”、”自分で納付”の2種類から選べます。

”給与から天引き”にすると給与を貰っている会社から徴収されるため、会社の経理担当者に副業がバレる可能性が出てきます。

”自分で納付”にすれば自分で納付することができます。

会社に副業が知られたくない場合は忘れずに”自分で納付”を選ぶようにしましょう。

申告書類をe-taxで送信

freeeの指示に従って申告書類の作成を進めていけばそのままe-taxでの書類提出まで完了できます。

操作はパソコンとスマホを選べ、ぼくはパソコンで行いました。

手順の中で利用者識別番号(電子申告に必要な個人のID)と、電子証明書の発行を行います。

ここで準備段階で用意したマイナンバーカードとカードリーダの出番ですので用意しておきましょう。

所得税の支払いはクレジットカードでも可

e-taxで申告書の送付が完了したら後は所得税を支払うだけ。

金融機関や税務署の窓口、コンビニ、口座振替など複数の支払い方法を選べます。

ぼくはクレジットカード払いを選択しました。

クレジットカード払いを含めた電子納税の方法はこちらの国税庁サイト-電子納税を参考にしてください。

まとめ:会計ソフトで申告の手間を最小限に

納税は国民の義務、とはいえ直接収益につながる作業ではありません。

節税のためにやれることはやりたいところですが、なるべく手間を掛けたくないのも本音。

効率よく確定申告を終えられるよう会計ソフトに頼ったのは正解でした。

正直言って初回の申告は理解することや慣れるのでとても大変です。

ただし実際に申告を終えてみて、一度環境を整えてしまえば次年度以降はめちゃくちゃ楽になると感じました。

会計ソフトや電子申告を導入しブログ作業の時間を極力減らさないようにしましょう。

それでは。